Dent de mammouth

Dent de mammouth

Animal emblématique de la préhistoire, le mammouth a laissé quelques traces de son passage dans le Nogentais. Cette dent a été trouvée dans les années 1970 à proximité d'un fragment de défense dans la commune de La Motte-Tilly. Ces deux vestiges gisaient dans une couche géologique qui daterait de l'avant-dernière glaciation (période de Riss) et se trouvent actuellement dans les réserves du musée.

Les mammouths ont survécu à la période interglaciaire et perduré tout au long de la glaciation suivante, jusqu'à la fin du Paléolithique. Puis une nouvelle ère a commencé : l'Holocène, qui est une période interglaciaire caractérisée par de fortes variations climatiques. Ce changement d’ère est marqué par l’extinction de la mégafaune (mammouths et rhinocéros laineux, lions et ours des cavernes).

Au cours du Néolithique, les populations humaines sont devenues plus nombreuses, favorisées par le réchauffement climatique. La sédentarisation et le développement de l’agriculture réduisent l'habitat naturel des grands herbivores. Ces différents facteurs ont contribué à l'extinction progressive de ces animaux majestueux.

Torque en bronze

Torque en bronze

Le torque était l'accessoire indispensable des élites gauloises au second Âge du Fer. Ces parures en bronze étaient généralement de patine dorée et présentaient une forme ouverte terminée par deux tampons.

Le torque présenté ici est un torque fermé avec un motif d'anneau cantonné de trois sphères. Son état de conservation est exceptionnel. Il a été mis au jour dans une tombe d'enfant, d'où ses dimensions particulièrement réduites : à peine 14.4 cm de diamètre ! Il provient du site des Grèves de Frécul à Barbuise.

La plupart des torques connus ont été mis au jour dans des tombes féminines. Seuls quelques exemplaires proviennent de tombes masculines, et dans ce cas ce sont des parures en or. Cependant, les sources iconographiques les représentent portés autant par les hommes que par les femmes (monnaies, sculptures). Les raisons de cette sélection ne sont pas connues.

Pendentif arciforme

Pendentif arciforme

Objet non exposé.

Les pendentifs arciformes étaient des parures de prestige, constituées d’une canine de suidé (cochon domestique ou sauvage) enchâssée dans une résille en bronze. Au total, douze exemplaires de ce type d’objet sont connus dont huit, provenant de la nécropole de Barbuise-La Saulsotte, sont conservés au musée de Nogent-sur-Seine. Deux d’entre eux sont en très bon état. Trois exemplaires ont été découverts dans les vallées de la Seine et de l’Yonne, un seul en Allemagne.

Cet objet est composé d’une structure faite de fils de bronze minutieusement torsadés qui enserrent la canine. Des anneaux complètent l'ensemble. Des amas brunâtres sur la face intérieure du pendentif permettent de supposer qu’il était fixé à une ceinture en cuir. Il faut imaginer que le bronze présentait à l’origine une teinte brillante proche de l’or. Sa résistance lui conférait une valeur importante, particulièrement à l’époque de la création de cet objet : l’Âge du Bronze.

Il a été mis au jour en 1993 dans une tombe multiple au lieu-dit Le Bois Pot de Vin dans la commune de La Saulsotte située à 8 kilomètres de Nogent-sur-Seine. Un rapport très fort aux ancêtres a pu être démontré dans cette nécropole. Certains individus se démarquent par la présence d’objets particuliers comme ce pendentif, d’autres présentent des indices liés à des pratiques rituelles : réouverture des tombes et prélèvements ou dépôts d’ossements ou d’objets.

Les pendentifs arciformes ont essentiellement été trouvés en contexte funéraire. Ils ornaient la taille de femmes qui étaient probablement membres des élites locales. La signification exacte des pendentifs arciformes demeure inconnue mais il pourrait s’agir d’attributs liés à une fonction sociale ou cultuelle qui persiste au-delà de la mort, leur permettant d’assurer un rôle protecteur.

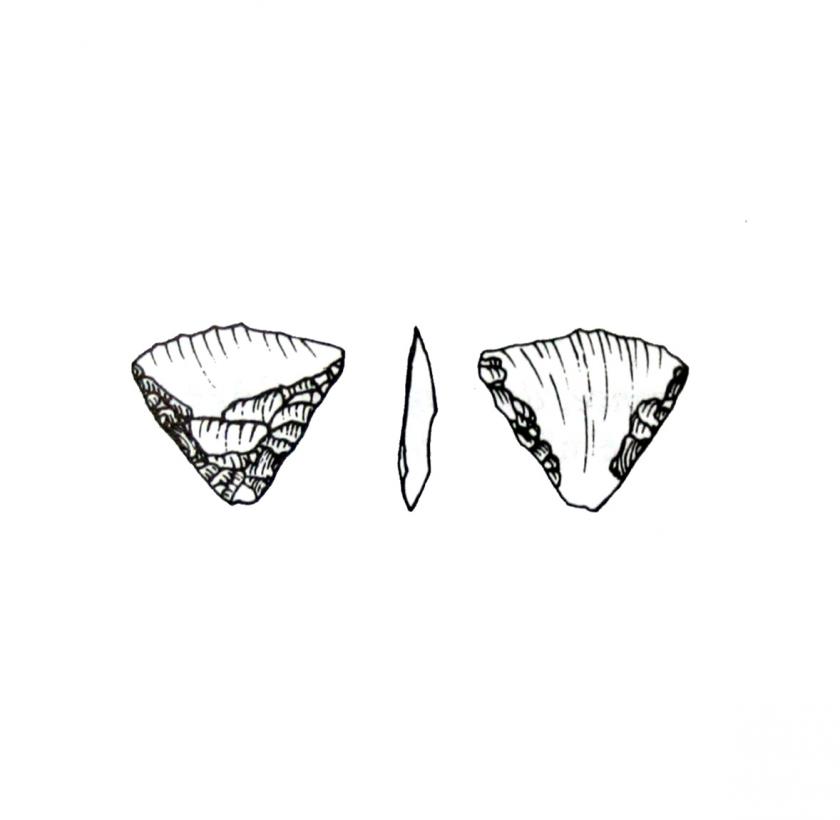

Pointe de flèche

Pointe de flèche

Cette petite pointe de flèche a été mise au jour sur le site de Barbuise-Courtavant, identifié comme un camp retranché du Néolithique moyen (-3500/-3000), c’est-à-dire une zone d’habitat protégée par des fossés et des palissades en bois. L’abondance du mobilier lithique retrouvé (ensemble des artefacts en pierre) a permis de formuler l’hypothèse de la présence d’un atelier de taille du silex. Le matériau utilisé est un silex noir, caractéristique du Nogentais, qui est devenu blanc avec le temps.

Cette pointe de flèche est l’unique pièce d’armement trouvée sur ce site. Elle était fixée sur une hampe en bois qui s’est décomposée avec le temps. Le reste du mobilier est essentiellement composé d’outils sur éclats divers. Les sociétés préhistoriques fabriquant les outils et les armes dont ils avaient besoin, hommes et femmes devaient maîtriser différentes techniques de taille. Dans le cas présent, réaliser cette flèche mesurant moins de 2 cm nécessitait une certaine expérience. Elle a été façonnée par enlèvement de minces couches de matière, afin d’obtenir un objet très fin.

Au Néolithique, l’arc et la flèche servaient essentiellement à la chasse et, si nécessaire, à la guerre. Sur le site de Barbuise, plus de 400 restes d’animaux ont été mis au jour. Les animaux domestiques comme le bœuf et le porc sont les animaux les plus représentés, cependant, la présence de restes de cerf, de chevreuil et peut-être même de sanglier indiquent que la chasse demeurait une source complémentaire de nourriture.

Bracelet de type rubané

Bracelet de type rubané

Dépôt de Périgny-la-Rose.

Objet non exposé

Ce bracelet fait partie d’un lot de 121 objets en bronze mis au jour en 1981 par une fouille organisée suite à la découverte fortuite d’un agriculteur de Périgny-la-Rose. On a pu déterminer que ces objets avaient été placés dans un vase puis enfouis dans la terre. Ce lot a été interprété comme un dépôt de bronzier – une cachette permettant à un artisan de conserver des objets en métal en vue de leur refonte. En effet, si la majeure partie des objets trouvés sont des éléments de parure (bracelets, agrafes de ceintures, perles), d’autres sont clairement des matériaux bruts (coulures et fragments de lingots de bronze).

Le dépôt de Périgny-la-Rose a été daté du Hallstatt moyen à final, c’est-à-dire le début de l’Âge du Fer dans nos contrées, entre le VIIe et le VIe siècle avant notre ère. Les différents objets qui le composent sont caractéristiques des ateliers du Centre-Est et de l’Est de la France. Ils témoignent des réseaux de commerce et d’échanges déjà présents dans la région à cette époque. Le bracelet présenté ici a une forme de ruban ouvert, ses extrémités sont terminées par des tampons. Il comporte un décor gravé qui est aujourd’hui peu visible, composé de deux rangées de triangles hachurés disposés symétriquement de part et d’autre d’un sillon médian. Les bords du bracelet sont également soulignés par un sillon parallèle à ceux-ci.

Les parures constituaient des éléments centraux dans les sociétés de cette période. Portées aussi bien par les hommes que par les femmes, elles pouvaient atteindre des dimensions très importantes car le bronze était employé comme valeur d'échange dans une société où les monnaies n'avaient pas encore cours. Il était ainsi possible d’accumuler une certaine quantité de métal et de le transporter avec soi. La parure pouvait aussi être un symbole de pouvoir économique, politique ou religieux.

Les œuvres en cours d'installation !

Les équipes du musée Camille Claudel sont à l'œuvre pour installer les sculptures dans le bâtiment.

PAG inter degré « De l’immobilité de la sculpture au mouvement de la marionnette, à partir de l’œuvre de Camille Claudel ».

Ce PAG (Projet artistique globalisé) est un dispositif proposé par l’Education nationale, soutenu par la DRAC. Il permet de fédérer autour d’une structure culturelle partenaire des classes de différents établissements. Il est construit autour d’un thème fédérateur qui se décline dans chaque classe et s’adapte au niveau concerné.

Il permet aux élèves, notamment les plus éloignés de l’offre culturelle, de découvrir des œuvres ou des domaines qui ne leur sont pas familiers.

Les élèves ont découvert l’œuvre de Camille Claudel et ont été initiés à la technique du modelage à travers des ateliers proposés par le musée Camille Claudel. Ils pourront approfondir leur découverte lors de la visite du musée.

Des artistes de deux compagnies de théâtre de marionnettes, la Compagnie Bille en tête et la Compagnie Polychrome, interviendront dans les classes pour aider les enseignants à développer la thématique dans leur classe (travail sur le corps, manipulation de formes marionnettiques…).

Les classes se rencontreront et présenteront leur travail lors de deux journées de restitution organisées au musée Camille Claudel en juin prochain.

Ce PAG coordonné par la DSDEN de l’Aube en partenariat avec l’OCCE de l’Aube réunit des élèves de six établissements scolaires de Romilly-sur-Seine et de Nogent-sur-Seine : l’école élémentaire Gustave Flaubert et le collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine ; les écoles élémentaires Mignonette, Romain Rolland, Gambetta et le Collège Le Noyer Marchand de Romilly-sur-Seine (environ 230 élèves répartis dans 9 classes).

Ateliers jeune public

Pendant les vacances scolaires, le musée organise des ateliers qui permettent aux enfants et aux adolescents de mieux comprendre les œuvres du musée. La pratique artistique (modelage, dessin photographie, théâtre) succède à un regard sur une ou plusieurs œuvres et vient enrichir la compréhension de la collection et de l'exposition temporaire du moment.

TOUT-PETITS, de 3 à 7 ans

Une peluche à poils – COMPLET

Mercredi 9 avril, de 10h30 à 11h30. Chaque enfant vient accompagné de sa peluche la plus poilue. Tous contemplent le pelage de différentes créatures dans les salles du musée. Puis, chaque participant rejoint l’atelier avec sa peluche et la modèle en argile. Si la mission est réussie, elle paraîtra encore beaucoup plus touffue !

Un serpent envahissant – dessin et modelage

Mercredi 16 avril, de 10h30 à 11h30. Les artistes en herbe observent le serpent de la sculpture L’Âge de pierre qui s’enroule autour des jambes de l’Homme préhistorique. Dans l’atelier, ils dessinent un serpent qui se tortille pour occuper tout l’espace d’une feuille. Puis, avec de l’argile, ils créent un environnement pour un serpent qui apparaît dans la roche, disparaît sous terre…

Ébouriffant ! – modelage

Mercredi 23 avril, de 10h30 à 11h30. Dans la salle des portraits réalisés par Camille Claudel, les enfants, accompagnés d’un adulte, scrutent la barbe de Rodin et les chevelures de Giganti et d’Aurore. Puis, l’accompagnateur esquisse une tête, et le jeune participant s’attelle à modeler sa coiffure. Composée de creux, de trous, de boulettes et d’autres expérimentations sur l’argile, celle-ci sera tout simplement exceptionnelle !

Dessin d’argile, empreinte de plâtre

Mercredi 30 avril, de 10h30 à 11h30. Après avoir dessiné sur une plaque d’argile, chaque enfant, accompagné d’un adulte, prépare du plâtre qu’ils coulent ensuite sur le dessin. Pendant que le plâtre durcit, le groupe observe un relief en plâtre dans les salles du musée. À leur retour à l’atelier, que s’est-il passé ?

Tête de cheval - modelage

Mercredi 9 juillet, de10h30 à 11h30. Les artistes en herbe observent le cheval sculpté par Paul Dubois. Dans l’atelier, ils modèlent une tête de cheval. Aura-t-il une crinière flottant au vent, soyeuse ou tout emmêlée ?

Le petit bonhomme en terre - modelage

Mercredi 16 juillet, de 10h30 à 11h30. Dans les salles du musée, notre médiatrice-plasticienne montre au groupe des personnages en relief. Chaque bout de chou façonne ensuite un bonhomme sur une plaque d’argile. Prendra-t-il tout l’espace ou paraîtra-t-il tout petit ?

Même pas peur ! - modelage

Mercredi 20 août, de 10h30 à 11h30. Après avoir observé un serpent menaçant, un minotaure, un dragon ou encore un visage inquiétant, les enfants modèlent un être qui ne fera peur qu’aux adultes.

Une souris brune… - modelage

Mercredi 27 août, de 10h30 à 11h30. Les très curieuses souris du musée ont une vie bien à elles... Mais que peuvent-elles faire d’autre quand elles ne regardent pas dans les coquilles d’escargot ? Chaque enfant modèle sa réponse.

Présence obligatoire d'un adulte accompagnateur pour les ateliers tout-petits. L'adulte participe gratuitement.

JEUNE PUBLIC, à partir de 7 ans

Un fringant personnage – modelage en cire

Mercredi 9 avril, de 14h30 à 16h30. Qu’il est agréable de manipuler la cire ! Inspiré par les esquisses de Paul Dubois, chaque participant modèle avec ce matériau un personnage. Comment sera-t-il vêtu ?

Théâtre au musée - avec Corentin Dusang-David, metteur en scène

Vendredi 11 avril, de 11h à 16h30. L’atelier commence par l’observation de sculptures du musée. Puis, guidés par Corentin, les jeunes acteurs s'expriment, explorent, expérimentent... en s'amusant ! Ils imaginent des personnages curieux, parfois volubiles, parfois plus discrets, qu’ils incarnent ensuite dans des saynètes. Après ces représentations, les liens entre ces personnalités très différentes inspirent à chaque participant un modelage.

Les participants apportent un repas froid (déjeuner au musée)

Monstrueusement séduisant ! – modelage

Mercredi 16 avril, de 14h30 à 16h30. Après avoir observé le personnage féminin de la sculpture d’Emmanuel Hannaux, les enfants modèlent avec de l’argile un être qui paraît séduisant d’un point de vue et monstrueux d’un autre…

Cire, terre, paille, plâtre… – archéologie et sculpture

Jeudi 17 avril, de 14h30 à 16h30. Saviez-vous que l’Homme fabrique des moules depuis la Préhistoire ? Ce procédé de moulage a également été utilisé pour créer des sculptures en plâtre. Durant cet atelier, les participants créent un petit objet en cire avec l’archéologue du musée. Chacun réalise ensuite un moule en terre et en paille. Conservé précieusement, celui-ci pourra servir à réaliser un objet en bronze pendant les Journées européennes de l’archéologie ! Pour comprendre la méthode de moulage de sculptures, les enfants réalisent également une empreinte de plâtre à partir d’une plaque de terre qu’ils auront gravée.

Créature fleurie – modelage

Mercredi 23 avril, de 14h30 à 16h30. Dans le musée, Narcisse se transforme en fleur, les manches de danseuses évoquent des corolles, le voile d’une femme se confond avec des feuilles de pavots, de jeunes personnages se cachent derrière des violettes… Une fois dans l’atelier, comment les participants modèlent-ils avec de l’argile un être-fleur ?

Où te caches-tu ? – modelage

Mercredi 30 avril, de 14h30 à 16h30. Sous terre, dans un tronc, dans l’herbe… Les animaux modelés par nos artistes en herbe seront cachés dans l’argile, comme l’est la chouette d’Émile Laporte dans sa sculpture L’Aube. Aurons-nous la chance de les apercevoir ?

Dans les petits papiers ! - papier froissé et modelage

Mercredi 9 juillet, de 14h30 à 16h30. Les participants font apparaître un visage dans les plis d’un papier froissé. Puis ils s’en inspirent pour modeler dans l’argile une apparition fantomatique… Sera-t-elle inquiétante ?

Au galop ! - beaux-arts et archéologie

Jeudi 10 juillet, de 14h30 à 16h30. Le cheval est présent dans certains vestiges archéologiques et quelques sculptures du musée. Après en avoir dessiné, le groupe passe au modelage. De quel cheval s’inspirera votre enfant pour créer son relief en argile ?

Complètement retourné ! - dessin et modelage

Mercredi 16 juillet, de 14h30 à 16h30. Chaque enfant esquisse au crayon des silhouettes de personnages du musée. Tournées, retournées et modifiées, celles-ci inspirent un nouveau personnage en argile.

Barbich’veux - dessin

Jeudi 17 juillet, de 14h30 à 16h30. Dans le musée, le groupe de participants rencontre des personnages très barbus ou chevelus… Dans l’atelier, différentes manières de dessiner la tête d’un personnage à la barbe broussailleuse ou à la chevelure en désordre sont explorées.

Une trop petite place ! - modelage

Mercredi 20 août, de 14h30 à 16h30. Inspiré des reliefs du musée, chaque participant modèle un bonhomme sur une plaque... Mais celle-ci devra être très étroite, et le personnage devra prendre toute la place !

Une tête et des mains… - modelage

Mercredi 27 août, de 14h30 à 16h30. En contemplant le buste d’Auguste Rodin réalisé par Antoine Bourdelle, les enfants comprennent que les mains peuvent en dire beaucoup. Une fois dans l’atelier, les participants miment la réflexion, l’étonnement ou encore l’envie de rire… Des expressions ensuite croquées par le reste du groupe. Puis, place au modelage : que raconteront les mains et la tête du personnage modelé par chacun ?

La présence d'un adulte n'est pas nécessaire pour les ateliers jeune public.

L'adulte accompagnant peut, pendant l'atelier, participer à une visite commentée sur la même thématique.

Réservation obligatoire

Tarif par personne : 5€

Forfait 4 ateliers : 15€

Rejoignez Mouseîon sur Facebook

Audioguide famille

Le public suit Henri, étudiant aux Beaux-arts de Paris dans les années 1890, contemporain et grand admirateur de Camille Claudel, qui profite d’une visite à sa famille pour faire le voyage à Nogent-sur-Seine, et Amélie, la petite sœur d’Henri, qui l’accompagne dans sa découverte du musée. Amatrice de peinture mais surtout très curieuse, elle taquine son grand frère au sujet de son appétit pour la sculpture. Finalement, Henri parvient à lui donner le goût de la sculpture.

Téléchargez l'application en cliquant ici ou en scannant le code QR ci-dessous.

Jeune public et famille