Message d'erreur

The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.Esquisse pour le monument à Jeanne d'Arc

Esquisse pour le monument à Jeanne d'Arc

Cette cire de Paul Dubois est un travail préparatoire pour son Monument à Jeanne d’Arc, dont le plâtre a été exposé au Salon de 1889 et le premier exemplaire en bronze érigé devant la cathédrale de Reims en 1896. Elle est désormais exposée aux côtés de l’emblématique plâtre modèle offert par l’artiste pour la création du musée de Nogent-sur-Seine. Comme dans les nombreuses esquisses en cire de Dubois, le travail de modelage y est très lisible, les traces d’outils et empreintes digitales conservées. Cette étude est remarquable par la recherche de mouvement dont elle témoigne : allure du cheval, torse de Jeanne penché vers l’avant tandis qu’elle arme son bras droit vers l’arrière. Dans l’œuvre achevée, après de très nombreuses esquisses dessinées et modelées, le sculpteur a finalement figuré Jeanne redressée, brandissant son épée vers le ciel.

Voir aussi dans les collections :

Chanteur florentin du XVe siècle

Chanteur florentin du XVe siècle

2e version à la colonne

Le Chanteur Florentin du XVe siècle de Paul Dubois est un des plus vifs succès de l’histoire de la sculpture française. Médaillé d’honneur au Salon de 1865, le modèle en plâtre a été édité à de multiples reprises en différentes tailles et matières. Cet exemplaire en bronze est une des nombreuses réductions réalisées par la fonderie Barbedienne. Le musée Camille Claudel conserve également une version plus réduite encore, en biscuit de la manufacture de Sèvres, exposée dans la salle dédiée à la sculpture dans les intérieurs bourgeois (salle 8). Une variante surnommée « à la colonne », figurant le chanteur les jambes croisées et appuyé contre un fût cannelé, fait aussi partie de la collection.

La souplesse des lignes de la composition tout autant que le costume historique rattachent le Chanteur florentin du XVe siècle au style dit néo-florentin qui se développe dans les années 1860 autour de Paul Dubois. Il est l’un des premiers sculpteurs à s’émanciper de la référence antique au profit de modèles empruntés à la Renaissance italienne, notamment florentine, qu’il a longuement observés lors de son voyage en Italie. La douceur du modelé, le subtil hanchement ou encore la légère inclinaison de la tête confèrent ainsi au joueur de mandoline une grâce qui rappelle celle du David de Donatello. Paul Dubois s’inspire aussi des peintures du Quattrocento – c’est ce dont témoigne ses carnets de dessins rapportés d’Italie –, en particulier les fresques de Benozzo Gozzoli. Le sculpteur y puise certains détails iconographiques, exécutés avec une extrême précision, tels que les boutons des manches, les cordes et décorations de l’instrument ou encore les lacets des souliers.

Voir aussi dans les collections :

Jeanne d'Arc

Voir aussi dans les collections :

Statue équestre de Jeanne d'Arc

Statue équestre de Jeanne d'Arc

Au XIXe siècle, des statues de Jeanne d’Arc sont érigées sur de nombreuses places publiques françaises. Conscient de cet enjeu, Paul Dubois a déjà élaboré un projet de statue équestre de l’héroïne lorraine lorsque l’Académie de Reims lui commande le monument, en 1885. Le sculpteur combine deux registres iconographiques pour la représentation de Jeanne : la guerrière en armure prête au combat, l’épée levée, mais également l’inspirée, les yeux tournés vers le ciel.

Pour élaborer son œuvre, Paul Dubois exécute un très grand nombre d’études. Il étudie l’anatomie du cheval et ses différentes allures, ce qui lui permet de les synthétiser dans sa sculpture. Pour la représentation de l’armure, il mène des recherches poussées dans des livres anciens mais aussi dans les musées de toute l’Europe, afin d’être au plus proche de la vérité historique. Des carnets de croquis, des études de têtes de Jeanne d’Arc en plâtre ainsi que neuf maquettes du groupe en cire dont une conservée par le musée Camille Claudel, témoignent de ce long travail préparatoire.

Le modèle en plâtre du monument est présenté au Salon de 1889 et offert à la ville de Nogent-sur-Seine lors de la création du musée municipal, en 1902. Il en existe quatre exemplaires en bronze : le premier inauguré en 1896 par le Président Félix Faure sur le parvis de la cathédrale de Reims, ceux de la place Saint-Augustin à Paris et du parvis de l’église Saint-Maurice à Strasbourg et un quatrième, légèrement plus petit, au Meridian Hill Park de Washington. Fort du succès de l’œuvre auprès du grand public, Paul Dubois obtient un contrat d’une durée de vingt ans avec le fondeur Barbedienne pour son édition en trois grandeurs (99, 75 et 56 cm).

Voir aussi dans les collections :

Ève naissante

Ève naissante

Cette œuvre en plâtre grandeur nature, réalisée par Paul Dubois en 1873, s’intitule Ève naissante. Elle est issue d’un long travail préparatoire : les carnets de croquis présentent des dizaines d’esquisses, où le sculpteur varie les postures, présentant Ève tantôt pudique, se cachant avec ses bras, tantôt tentatrice. Les croquis du modèle vu de tous les côtés révèlent la rigueur de Dubois, qui passe ensuite à des études en cire avant d’arriver au modèle définitif.

Dubois fait le choix de présenter Ève non pas au moment du péché originel mais juste après sa création. Il montre donc Ève totalement innocente. La posture reprend celle de La Naissance de Vénus de Botticelli et des Vénus de Lucas Cranach, indiquant la principale source d’inspiration de Paul Dubois : la Renaissance, florentine et allemande. Les formes du corps se rapprochent aussi du canon féminin de l’école de Fontainebleau qui domine l'art français dans les années 1530-1610 : hanches larges et épanouies, poitrine menue et haut placée. Le contrapposto à l’antique, c’est-à-dire l’inclinaison marquée des hanches et des épaules, donne vie au corps de la jeune femme.

Paul Dubois s'inscrit dans les recherches contemporaines sur le corps féminin, abordées par les artistes à travers des sujets mythologiques, allégoriques, ou plus rarement, comme ici, bibliques. Elles donnent lieu à de nombreux débats entre les partisans d'une beauté idéale, inspirée de l'Antique ou de la Renaissance, et les partisans du réalisme, cherchant à montrer de « vraies » femmes ou de nouveaux canons de beauté.

Voir aussi dans les collections :

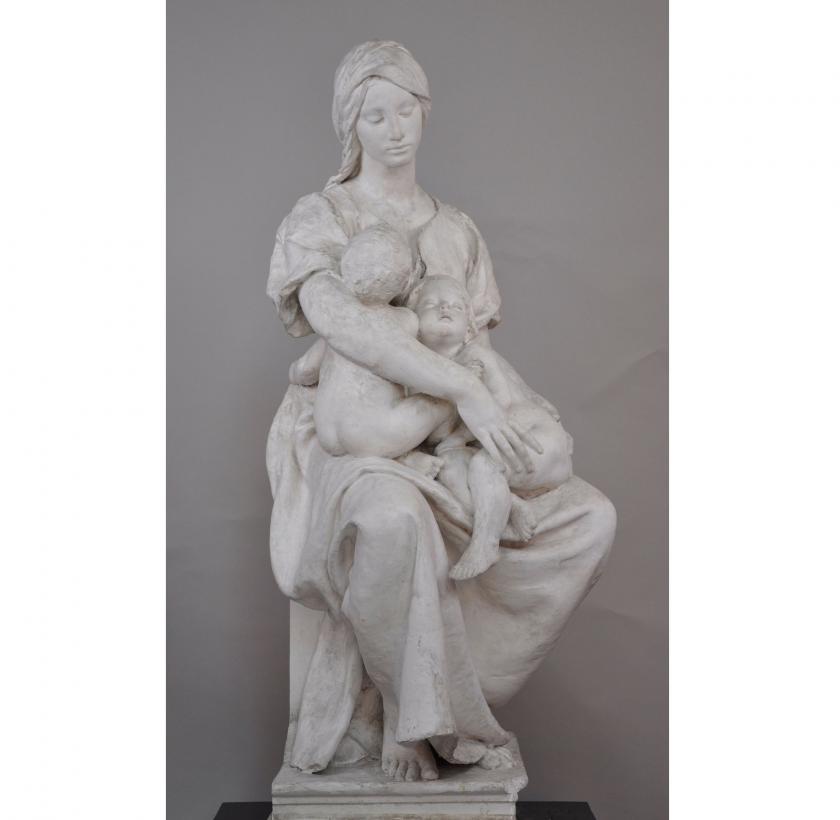

La Charité

La Charité

Réalisée par Paul Dubois en 1876, La Charité appartient à un ensemble de quatre figures d’angles conçues pour le cénotaphe du général Lamoricière, toujours visible dans la cathédrale de Nantes. Ce monument funéraire honore la mémoire de celui qu’on considère comme le défenseur du Saint-Siège face aux troupes de Garibaldi, tandis que son corps est enterré dans le caveau familial à Saint-Philbert-de-Grandlieu.

La composition générale est inspirée par les tombeaux royaux de la basilique Saint-Denis de l’époque de la Renaissance : un gisant surmonté d’un dais, entouré de quatre figures représentant les vertus. Ici, selon l’iconographie chrétienne traditionnelle, la Charité est représentée sous les traits d’une jeune femme allaitant des nourrissons. Son regard baissé et ses mains soutenant délicatement les enfants montrent toute la tendresse d’une mère.

À une époque où l’Antiquité est la référence absolue, Paul Dubois puise au contraire dans les modèles de la Renaissance qu’il a admirés en Italie. On reconnaît ici la forte influence de Michel-Ange dans le traitement du beau visage ovale, et dans la composition générale aux lignes souples. En revanche, l’élégance de la figure et le traitement naturaliste des personnages sont caractéristiques de l’art de Paul Dubois. La Charité connaît un immense succès puisqu’elle est récompensée d’une médaille d’honneur au Salon, puis elle est commercialisée en plusieurs dimensions et matériaux.

Saint Jean-Baptiste enfant

Saint Jean-Baptiste enfant

Réduction nº3, fonte F. Barbedienne, réduction mécanique A. Collas